作者:张嘉畅

米老鼠进入公共领域——版权狂魔落幕了吗?

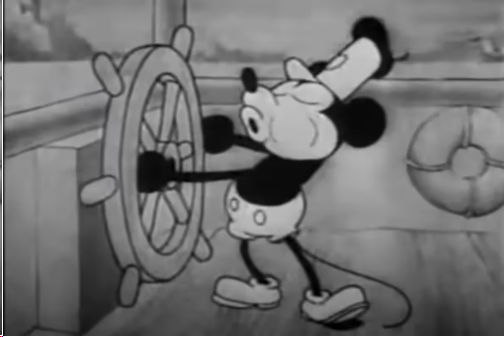

步入2024年,知识产权届的一个新闻便是迪士尼的元老级IP、迪士尼王国的奠基形象——米老鼠的版权到期了。这个黑白配色、开着汽船吹着口哨的直立小老鼠形象,在迪士尼公司的两次游说下,获得了长达95年的版权生命,并最终在2024年1月1日进入了公有领域。

在美国1906年的版权法案当中规定作品版权保护期为28年,如果到期后作者还在世,可以继续延长28年,也就是说,1928年创作的米老鼠形象,在创作初始仅享受最高56年的版权保护,应当在1984年过期。1976年,美国国会修改版权法案,将法人作品的保护期延伸至75年。1988年,美国国会正式通过了《版权保护期延长法》,规定法人作品保护期为作品发表后的95年,又有戏言称新版权法为“米老鼠延长法案”。

举个例子,根据我国《著作权法》规定,自然人著作财产权的保护期为作者终生及其死亡后五十年,截止于作者死亡后第五十年的12月31日;法人或者非法人组织的作品、著作权(署名权除外)由法人或者非法人组织享有的职务作品的著作财产权的保护期为五十年,截止于作品首次发表后第五十年的12月31日。与其他国家版权保护期相比,美国的版权法案确实给予了作品超乎寻常的保护力度,而这两次续期的背后均有迪士尼公司的努力,而迪士尼也在这几十年间不断发展壮大自身的IP实力,建立全方位的知识产权保护体系。

然而,即使版权到期,公众意图免费使用米老鼠形象也并不是全无限制,版权狂魔仍未落幕。首先,今年到期的仅有1928年发表的最初一版的威利汽船米奇,而非为更多人所熟知的红短裤、戴着白手套的米奇老鼠形象。与迪士尼拥有的其他动画形象一样,每隔几年,就会有艺术家对米奇的形象进行修改与加工,并为其撰写不同的故事。使用迭代后版本的米奇形象依旧会侵犯迪士尼公司的著作权,造成严重后果的的将会收到“律师函警告”甚至损害赔偿要求。

其次,即使对于初代威利汽船米奇,公众在使用时依然需要收到著作权人身权的限制。著作权人身权包括署名权、修改权、保护作品完整权(发表权一经使用就以用尽)。这三种权利不受时间限制,因此,如果有任何人试图歪曲、丑化或是诋毁迪士尼的这一经典形象,也会被迪士尼追究法律责任。

此外,迪士尼以各种各样的米奇形象为图案,注册了大量的商标。注册商标权与作品版权不相抵触,不以版权的存续为基础,理论上来讲,商标权利没有规定终止期限。我国《商标法》对注册商标的保护以10年为一个周期,一经续展便可持续使用。经查询商标数据库,仅迪士尼企业公司就在我国拥有4000余件注册商标,其中图形商标高达999条,横跨了各个类别。因此,公众如果对于经典米奇形象进行了商标性使用,可能会造成混淆商品来源、误导消费者的后果,不仅有可能受到迪士尼的索赔,根据我国法律,假冒注册商标也会受到行政机关和司法机关的惩戒。依此可见,如果有任何作者希望持续保护自己的作品受到长久的知识产权保护,将其注册为商标是一个成本较低但成效极高的办法。

其实,米老鼠并非迪士尼名下第一个进入公共领域的卡通形象,早在2022年1月1日,《小熊维尼》原版故事书的版权即进入了公有领域,我们所熟知的小熊以及百亩森林的朋友形象已经向大众开放了。然而,除了其审美价值和艺术价值,迪士尼以其大量经典IP为基础,为城市的经济建设带来了良好的引领作用,这些经典角色创造了大量的经济价值。《上海市工艺美术产业发展三年提升计划》中尤其强调了打造迪士尼旅游纪念品优势产业。在行政机关与企业的双重努力下,即使卡通形象版权已经进入公共领域,滥用迪士尼IP、以其卡通形象制作低劣产品破坏市场的行为还是会受到严厉的打击。这些形象的作者大多已经故去,但知识产权的壁垒依旧会保护着这些作品持续生辉。