本文作者:常春

引言

为了便于撰写同时为了寻求更大的保护范围,用功能和效果概括的特征限定在专利申请文件中被频繁使用。实践中如何描述的特征会被认定为功能性特征,被认定为功能性特征后对其覆盖范围的影响如何,本文根据中国专利侵权审判实践中机械领域的几个判例尝试对以上问题给出解答。

法律基础:

在功能性特征的保护范围确定方面,对于功能性特征的界定主要体现在最高人民法院的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条(以下简称“解释(一)”)[1],以及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(以下简称“解释(二)”)第八条[2]。其中,解释(一)第四条给出了功能性特征解释的依据,而解释(二)第八条则给出了功能性特征的定义以及侵权认定的情形。

在后续审判实践中,该条的适用规则逐渐清晰,尤其是在最高人民法院的一些典型案例和裁判要旨案例公布之后。

功能性特征的认定

功能性特征的认定包括一个特征是否属于功能性特征的认定以及如果属于功能性特征,其与被诉侵权产品的对应部分是否相同或等同的认定。而与被诉侵权产品的对应部分是否相同或等同的认定又包括功能性特征的内容的认定,以及被诉侵权产品的对应部分是否与认定的内容相同或等同的判断。

一、是否属于功能性特征的认定:

根据解释(二)第八条第一款规定功能性特征是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征,但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。由此可见,原则上通过在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征属于功能性特征,而不是通过其在发明创造中所起的功能或者效果而对结构、组分、步骤、条件或其之间的关系进行限定的特征,或者通过普通技术人员通过阅读权利要求书就能够直接、明确的确定其实施方式的特征并非功能性特征。

一方面,在本领域技术人员基于涉案专利说明书公开的内容以及本领域的公知常识,仅通过阅读权利要求1无法直接、明确地确定实现某特征及其功能的具体实施方式的,则该特征属于功能性特征。

例如株式会社岛野VS广东顺德顺泰智能运动器材有限公司发明侵权纠纷再审案中(最高人民法院(2019)最高法民申5466号)民事裁定书[3]则给出了功能性特征的认定。

在本案中,最高人民法院认为如果一个特征仅仅记载了部件及其功能,本领域技术人员基于涉案专利说明书公开的内容以及本领域的公知常识,仅通过阅读权利要求1无法直接、明确地确定实现该特征及其功能的具体实施方式的,则该特征属于功能性特征。

具体而言,本案中最高人民法院认为技术特征“位置保持/释放机构,选择性地将上述缆线卡止体保持在多个保持位置中的任一个上。”仅仅限定了位置保持/释放机构及其功能“选择性地将缆线卡止体保持在多个保持位置的任意一个”,没有限定位置保持/释放机构的具体结构等实现该功能的具体方式,本领域技术人员基于涉案专利说明书公开的内容以及本领域的公知常识,仅通过阅读权利要求1无法直接、明确地确定实现位置保持/释放机构及其功能的具体实施方式,因此,应当认定该技术特征为功能性特征。

其次,一个仅由功能性描述的技术特征并非使用了公知的技术术语限定就必然会被认定为非功能性特征。如果这个技术特征与技术方案中的其他技术特征的连接关系在本领域技术人员阅读权利要求的情况下不能直接、明确地确定,那么该技术特征也属于功能性特征。

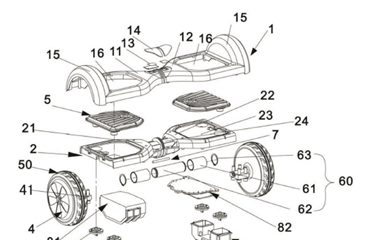

例如,在浙江波速尔运动器械有限公司VS杭州骑客智能科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案中((2018)最高法民申2345号)[4] ,最高人民法院认为即使某一特征以及其连接方式在是已知的,但如何将该特征以及其连接方式与其他特征部分配合以实现宣称的功能无法仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定,那么该特征也属于功能性特征。

在本案中,法院强调,在判断某特征是否为功能性特征时,不仅需要考虑争议特征在本领域中通常的实施方式,也需要考虑该特征与权利要求中的其他技术特征之间的适配关系及其因此而对实现权利要求限定的功能和效果的具体实施方式的影响,否则将难以对技术特征是否属于功能性特征作出准确认定。

具体而言,在该案中,对于特征“转动机构,固定于第一内盖与第二内盖之间,第一内盖与第二内盖通过该转动机构实现转动连接,两个车轮,分别自所述内盖相对的两侧延伸而出,固定在内盖的两侧且可绕内盖转动”,最高人民法院认为即使涉案专利中的“转动机构60”以及转动连接的具体方式是已知的,但是将已有的连接方式与涉案专利中的左、右内盖结构相配合,实现权利要求1中的左、右内盖(21、22)的转动连接,如图1所示,并不是本领域技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定的。

图1

而另一方面,如果限定或者隐含了发明技术方案的特定结构、组分、步骤、条件或其之间的关系的特征,不是功能性特征。

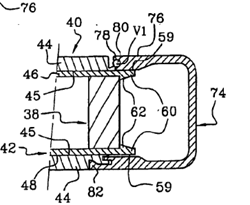

以瓦莱奥清洗系统公司VS厦门卢卡斯汽车配件有限公司发明专利侵权纠纷案中((2019)最高法知民终2号)[5],最高人民法院指出,如果某个技术特征已经限定或者隐含了发明技术方案的特定结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,即使该技术特征还同时限定了其所实现的功能或者效果,原则上亦不属于上述司法解释所称的功能性特征。

具体而言,在本案中,法院认为“在所述关闭位置,所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸,用于防止所述锁定元件的弹性变形,并锁定所述连接器”中的“所述安全搭扣[74]面对所述锁定元件[60]延伸(见下图2)”属于包括“方位或者结构+功能性描述”的技术特征,这种技术特征虽有对功能的描述,但是本质上仍是方位或者结构特征,不是司法解释(二)第八条所称的功能性特征。

图2

由上述可以看到,如果一个特征包括对方位或结构进行了直接或隐含描述,而并非仅采用功能性描述,则该特征原则上不属于功能性特征。

此外,如果本领域技术人员仅通过阅读权利要求的即可直接、明确地确定实现某一特征的功能或者效果的具体实施方式,则该特征是功能性特征。例如在(2019)最高法民申5477案[6]中,法院认为特征“螺线管在接近或远离阀座的方向驱动阀芯”的功能和效果对于本领域技术人员属于公知常识。因此,该特征虽然采用了功能的描述,但并非功能性特征。

二、功能性特征的内容的认定

根据解释(一)第四条,功能性特征的内容应该结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式而确定,而根据解释(二)第八条第二款,说明书及附图记载的实现该所称功能或者效果不可缺少的技术特征属于该功能性特征的内容。

根据上述规定,作者认为作为一般原则,除非存在明显不属于实现权利要求限定的功能或者效果所不可缺少的技术特征的情形,一般应根据说明书及附图记载的与功能性特征对应的具体实施方式确定功能性特征限定的具体内容。也就是说应该以具体实施方式中该功能性特征的对应的整体确定功能性特征。

在深圳街电科技有限公司与深圳来电科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷再审案中[7],法院引用解释(一)第四条的规定来确定功能性特征的技术特征,并认定涉案专利权利要求1所记载的传动组件应当包括皮带轮组传动、齿轮传动等实施方式及其等同的实施方式。

当需要引入对“不可缺少的技术特征”的判断时,例如,在上述(2019)最高法民申5466号案件中,法院认为如果多个技术特征彼此衔接,紧密配合,难以确定不可或缺的技术特征时,则应当由权利人举证哪些属于不可缺少的技术特征。或者,例如在上述(2018)最高法民申2345号案中,当专利权人主张部分特征是不可缺少的技术特征,则应当充分说明或举证证明,如果未主张或未举证证明,则根据民事诉讼证据规定,应当承担不利后果。

如果出现不可缺少的技术特征难以分别的情况,则应当由权利人承担举证责任:例如,在(2019)最高法民申5466号)案中,最高人民法院认为,如果说明书中记载了多个与“功能或者效果”对应的具体结构、结构之间的相互关系等技术特征,并且这些技术特征彼此之间相互衔接、紧密配合,难以清晰无异议地确定哪些属于“不可缺少的技术特征”时,应由权利人对此进行充分说明或举证证明。

三、判断被诉侵权产品的对应部分与功能性特征的内容是否相同或等同

根据解释二第八条第二款的规定,被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段,实现相同的功能,达到相同的效果,且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的,人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。在认定是否构成“相同或者等同”时,对功能性特征不宜再拆分比对,其功能和效果是否相同或等同的判断也是对各不可缺少的特征结合后的功能性特征的功能和效果的判断,而非对各不可缺少的特征的功能和效果的判断。

根据上述判例,以下比对结果一般被认为未落入功能性特征的范围:

1)被诉侵权产品缺少功能性特征的对应部分。 在这种情况下,权利人主张的被诉侵权产品的对应特征利用了不同的技术手段,也未实现相同的功能并达到相同的效果。例如在上述(2019)最高法民再348号案中,法院认为被诉侵权产品中的减速电机中的减速结构与权利要求中的功能性特征“传动组件”的技术手段、功能和效果均不相同。

2)被诉侵权产品与的对应部分与权利要求的特征部分的功能不同。例如,被诉侵权产品的对应部分不能实现权利要求的功能性特征的全部功能。即缺少功能性特征所能实现的全部特征。在上述(2019)最高法民申5466号案中,法院认为被诉侵权产品中的位置保持部件的一次操作仅能实现单级释放,而权利要求的功能性特征的功能是一次操作能实现单级释放或者多级释放。

相反,如果被诉侵权产品的对应部分与功能性特征的内容的区别都是将该对应部分拆分后与功能性特征内容的拆分部分的区别,而这种区别对于实现功能性特征的功能和效果没有影响,则那么这种区别不影响被诉侵权产品的对应部分整体上与被诉侵权产品相应特征构成等同。

例如,在上述(2018)最高法民申2345号案件中,法院认为,在侵权产品两侧内盖与轴之间均为转动连接,而涉案专利仅一侧内盖与轴之间转动连接,该差异是对转动机构特征再行拆分后,与被诉侵权产品相应技术特征比对得出的,对转动机构特征整体上与被诉侵权产品相应特征构成等同不具有实质性的影响。至于卡簧数量、安装位置等方面的差异,也同属于对转动机构特征再进行拆分和比较后存在的不同,对功能性特征“转动机构”的等同判断没有实质性影响。

要点总结:

从以上对司法解释以及案例的分析可以总结出机械领域功能性特征认定的几个特点:

一、 权利人举证义务较重,一方面,对于仅用功能性语言描述的特征会被认定为功能性特征,权利人需要举证证明其为非功能性特征;另一方面,在功能性特征的内容认定上,权利人对彼此衔接,紧密配合,难以确定不可或缺的技术特征的技术方案中哪些是“不可缺少的技术特征”有举证责任。

二、 某一特征为公知常识并不必然指向非功能性特征。作为公知常识的特征在实现宣称的功能中的应用是否为公知常识对是否属于功能性特征也是决定性的。

三、 在侵权比对方面,要判断被诉侵权产品是否存在与功能性特征的内容对应的部分,还要判断被诉侵权产品的功能是否包括功能性特征记载的全部功能;最后,比对要以“不可缺少的技术特征”形成的技术方案对比被诉侵权产品的对应方案是否相同或等同,要以功能性特征的整体的功能和效果与被诉侵权产品对应部分的功能和效果进行比对,而不能将功能性特征拆分后进行功能和效果的比对。

对专利申请文件撰写的启示:

申请文件中包括纯功能性描述的特征的,撰写人需要确定该特征是否为公知常识,不仅包括对结构术语是否属于公知常识的确定,也包括对该结构术语在实现的功能的使用方式是否属于公知常识的确定。

如果必须使用功能性特征限定权利要求,则最好在说明书中应明确描述哪些部件是“不可缺少的技术特征”以便于在侵权诉讼中对其进行解释。最好给出仅包括“不可缺少的技术特征”的可以实现该功能性特征的实施例。

[1] http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-1.html 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释

[2] http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-18482.html 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)

[3] (2019)最高法民申5466号

[4] (2018)最高法民申2345号

[5] (2019)最高法知民终2号

[6] (2019)最高法民申5477案

[7] (2019)最高法民再348号